オープン・イノベーションが基本

フォグコンピューティングは、IoT時代の到来を予測して、2010年9月に、米国シスコシステムズでリサーチチームのリーダーを務めていたFlavio Bonomi注5氏らが考案し発表したコンセプトであり、現在もまだ発展途上である。

現在の課題は、インターネットやモバイル、SDNやNFV注6などと同じように、業界が競合を含めて協業しながら、フォグコンピューティングがオープンなイノベーションを推進していくことであり、それを目指して、OpenFogコンソーシアムが2015年11月に設立されたのである。

フォグコンピューティングと4つのエリア

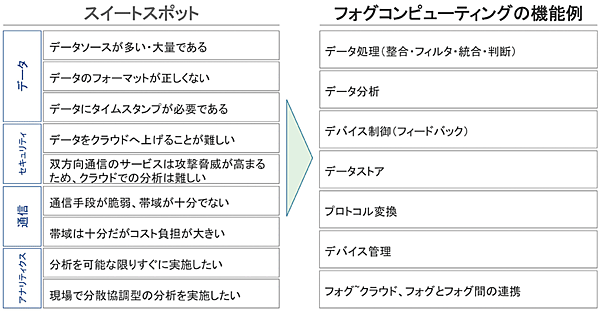

ユーザーがIoTプロジェクトを推進しようとするとき、図6に示すデータ、セキュリティ、通信、アナリティクスの4つのエリア(スイートスポット)で課題があり、その課題解決のためにフォグコンピューティングが開発されたという経緯がある。

図6 フォグコンピューティングの適用スイートスポット

出所 今井 俊宏、「フォグコンピューティング」、2017年12月19日

そのため、OpenFogコンソーシアムでは、標準化団体ではないがIoTシステムを構築するうえでの標準仕様の策定や、その仕様に基づいて、テストベッドで実証を行ったり、その認証を行ったりする。

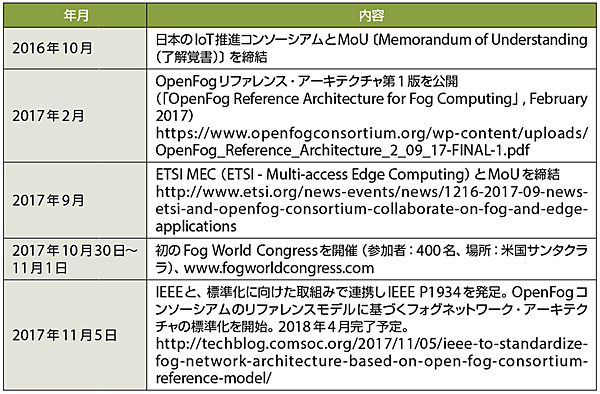

日本では、IoT推進コンソーシアムとMoU(了解覚書)を2016年10月に締結し、普及促進活動を展開している。そのほか、2017年10月には、米国カリフォルニア州にてFog World Congressという国際カンファレンスを開催した。

また、OpenFogコンソーシアムは、欧州の標準化団体であるETSI MEC(ETSI - Multi-access Edge Computing)とアライアンスを2017年9月に締結し、ETSI MECで規定されたAPI(インタフェース)は、OpenFogコンソーシアムでも採用するなど、表2に示すような活動を展開している。

表2 OpenFogコンソーシアムの最近の主な活動

出所 各種資料から編集部作成

また、OpenFogアライアンスは、標準化団体ではないため、IEEE(米国電気電子学会)とコラボレーションして、2017年11月にIEEE P1934(OpenFog Reference Architecture for Fog Computing)というプロジェクトを立ち上げ、2018年4月をめどに標準化の完了を目指している。

このうち、特に2017年2月に公開した162ページからなる『フォグコンピューティングのためのOpenFogリファレンス・アーキテクチャ第1版』注7(無料ダウンロード可能)は、現状のクラウドコンピューティングだけでは、今後、IoTシステムを構築するうえで限界が生じるとされる、さまざまなケースに必要となるフォグコンピューティングの役割や概念を記述している。このため、さまざまなサプライヤーが参画するエコシステムによって、システムレベルで完全なインターオペラビリティを構築することを目的に公開された。

▼ 注5

Flavio Bonomi氏:当時はシスコフェロー。現在はフォグコンピューティング製品の開発を行うスタートアップ企業Nebbiolo TechnologiesのCo-Founder&CEO。

▼ 注6

SDN:Software-Defined Networking、ネットワークを構成する通信機器をソフトウェアによって制御し、ネットワークの構成などを柔軟に変更できるようにする仮想化技術。

NFV:Network Functions Virtualisation、ネットワーク機能の仮想化技術。仮想化技術を使ってネットワーク機能を汎用のサーバ上で実現する。