情報コミュニケーション技術関連メディア事業を手掛ける株式会社インプレスR&D(代表取締役社長:井芹昌信)は、次世代IT革命とも呼ばれる「スマートグリッド」(インテリジェント化した送電網)にフォーカスしたコンファレンスを2009年7月30日(木)、東京国際フォーラム(東京有楽町)にて開催した。経済産業省、三菱重工、VPEC、グーグル、シスコシステムズ、ベタープレイスなどで、先進的に活躍中の講師陣による充実した講演とあって、参加者は200名を超えて大きく盛り上がった。コンファレンスのタイトルは「スマートグリッドとITが切り開く未来=急速に進むスマートグリッドの海外最新動向と、ITによる新しい家電、住宅、自動車、そしてエネルギーシステムの近未来ビジネス=」。ここでは、その講演の中から本WBB Forumの読者に身近な講演のテーマをいくつかピックアップし、スマートグリッドの全体像をとらえます(本文文責:WBB Forum編集部)。

(プログラムと講師陣 http://www.impressrd.jp/smartgrid/program.php)

目次

- 『シスコのインテリジェント・スマートグリッド戦略』

=送配電網からスマートメーターまでのE2Eソリューション=

堤 浩幸(シスコシステムズ合同会社 サービスプロバイダーオペレーションズマネージングディレクター) - ≪1≫スマートグリッドにおける4つのチャレンジ

- ≪2≫シスコは、日本のスマートグリッドをどう考えているか

- ≪3≫シスコが、なぜスマートグリッドに取り組んでいるのか

- ≪4≫シスコが欧米で取り組んでいるスマートグリッドに関するトライアル

- ≪5≫シスコ インテリジェント・スマートグリッドの5のポートフォリオ

- ≪6≫既存の電力供給システムとスマートグリッドの違い/シスコの事業領域

- ≪7≫インテリジェント・スマートグリッドのソリューション

堤 浩幸氏

(シスコシステムズ

合同会社 マネージング

ディレクター)

『シスコのインテリジェント・スマートグリッド戦略』

=送配電網からスマートメーターまでのE2Eソリューション=

堤 浩幸(シスコシステムズ合同会社 サービスプロバイダーオペレーションズマネージングディレクター)

ここでは、ルータやスイッチをはじめインターネット関連の国際的なビジネスを展開しているシスコシステムズ(Cisco Systems, Inc. 以下、「シスコ」と略記)が

(1)なぜスマートグリッドに取り組むのか

(2)どのようなソリューションを提供するのか

(3)さらにどのような形でスマートグリッドの戦略・事業を進めていくか

を中心に、社会貢献を含めてお話しします。

≪1≫スマートグリッドにおける4つのチャレンジ

〔1〕第1のチャレンジ:再生可能性エネルギーの活用

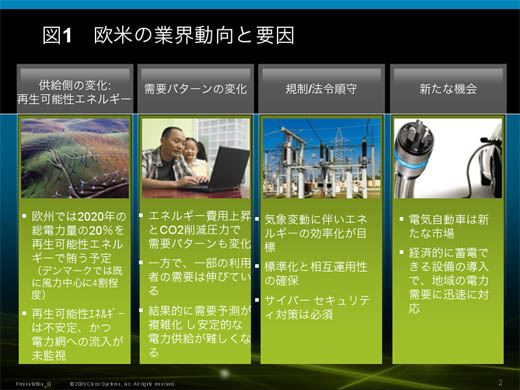

最初に、図1を見ながら、スマートグリッドをめぐる欧米の業界動向についてお話しましょう。すでに欧米では、いくつかのスマートグリッドに関するトライアル(実証実験)がスタートしています。まず、電力を供給する側がドラスティックに変化しています。欧州では、2020年までに総電力量の20%を再生可能性エネルギー(RE:Renewable Energy)でまかなう予定であり、例えばデンマークでは、風力発電を中心にすでに40%が再生可能性エネルギーとなっており、グリーン(環境問題)に対する取り組みが進んでいます。一方、太陽や風力などの再生可能性エネルギーは非常に期待されていますが、天候に左右されるため不安定なエネルギーです。これをいかにコントロールし安定的に活用していくか、これが再生可能性エネルギーを利用する場合の一つのチャレンジです。

〔2〕第2のチャレンジ:電力の需要パターン変化への対応

このような環境の中で、既存のエネルギー・コストの上昇や社会的なCO2の削減圧力などによって、電力の需要を抑制する傾向が強まるなど需要パターンが変化してきている一方、経済の活性化や多岐にわたるサービスによって一部では電力需要が伸びてきています。このような電力の需要と供給のバランスにどのように対応していくか、これに対応していくのが今日注目を集めているスマートグリッドの方向性です。しかし、結果的には、電力需要のピークがどこにあるかがわからないため、安定的な電力供給の予測がむずかしくなってきています。このため、安定的な電力供給も一つの大きなチャレンジなのです。

〔3〕第3のチャレンジ:規制/法令順守と標準化/セキュリティ対策

さらに、政府などによる規制/法令順守の進行していますが、これへのチャレンジ(第3のチャレンジ)です。前述したように、欧州がなぜスマートグリッドで先行しているのか、その一番大きな理由は環境対策であり、2つ目は電力の安定供給です。また、欧州では、政府というよりも電力会社が積極的にスマートグリッドを進めています。とくに欧州では日本や米国と違って、電力メーターが家の中にあるため、どのように電力料金を課金するかという課題があります。日本の場合は定期的に検針に来て、きちんとした形で課金される体制が整っています。また、テレメタリング(遠隔自動検針)で課金をチェックしていこうという準備もされています。

しかし、欧州では、これまで自分自身で家庭の中の電力メーターを測って自己申告するのが一般的でした。このように、課金が自己申告ということは、非常に大きな問題であり、電力会社にとってビジネス上の大きなリスクになっているわけです。このため、電力会社によっては、きちんと課金ができる方法を実現する側面から、スマートグリッドを発展的に考えている例があるのも事実です。

さらに、もう一つ重要なことは標準化の課題です。スマートグリッドの環境では、いろいろなシステム、いろいろな機器が混在する中で、単に稼働させることはできますが、しかしシステムの安定性をどう実現するか、さらにインターオペラビィティ(相互運用性)をどう確保していくかが課題となります。また、セキュリティ対策も重要となってきます。すなわち、スマートグリッドによって電力の安定性が実現されたとしても、セキュリティが保証されないということでは不安です。したがって、より高度なセキュリティをどのように電力供給網に担保(保証)していくか、これも大きなチャレンジです。

〔4〕第4のチャレンジ:新たなビジネス機会の到来

4つ目として、新たなビジネス機会の到来へのチャレンジです。スマートグリッドを現在の事業機会としてとらえるのか、あるいは将来の投資としてとらえるのか、とういうことでは大きな違いがあります。またスマートグリッドをただ単にグリーン(環境保護問題)とらえるのか、電力供給案にとどまるものなのか、などというとらえ方もあります。

しかし、より具体的なスマートグリッドの取り組みとして、例えば、家庭にある老朽化した家電機器を事前に察知して、スマートグリッド・システムの中に並置できるようにしたりして、新しいサービスの提供を可能にするような新しいビジネス機会を作ることも考えられます。さらに、すでにいろいろなところで述べられているようにスマートグリッドは、新しい市場である電気自動車(EV:Electric Vehicle)やITS(Intelligent Transportation Systems、高度道路交通システム)など、いろいろ分野にも関連してきます。したがって先ほど申し上げた、標準化や相互運用性が重要になってきます。さらに今後、経済的な蓄電システムなどをはじめ新しい事業モデル、新しい機会がどんどん出てきますので、これらに積極的に対応していくことが重要です。

≪2≫シスコは、日本のスマートグリッドをどう考えているか

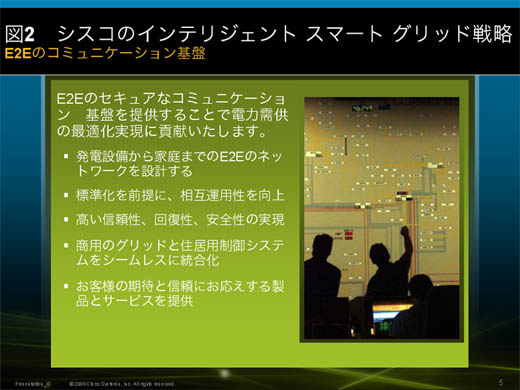

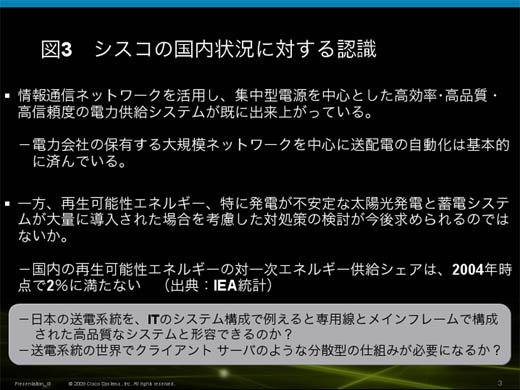

次に、シスコが日本のスマートグリッドをどう考えているかを説明しましょう。図2に示すように、私は、スマートグリッドの前に「インテリジェント」を付けて「インテリジェント・スマートグリッド」と言う用語を使用しています。現在、日本では、情報通信ネットワークを活用し、集中型電源を中心とした送電網を含む電力供給システムが世界に先駆けて、非常に高いレベルで運用されています。このため、日本で電力の供給が不安定であると感じられたことはないと思います。

一方、欧米の電力供給網は不安定な状況なのです。したがって、スマートグリッドを電力供給網という面から考えると、日本は1歩も2歩も世界に先行して運用されていると考えています。このようなことから、私たちが日本で考えるスマートグリッドというのは、「よりインテリジェントな付加価値をもった電力供給網」、と考えていますので、あえて「インテリジェント・スマートグリッド」と呼んでいるのです。

前述したように、日本の電力会社が保有する電力供給網(送配電システム)は、非常に高度に自動化されおり、基本的に整備されているのです(図3)。これは日本が世界の誇れる電力システムともなっています。しかし、欧米の電力システムは日本ほど整備されていないためいろいろなこと(例:頻繁な停電等)が起こっています。そのため、欧米が最初に取り組んでいるのは、電力システムのインフラの構築部分です。すなわち、欧米ではここからスマートグリッドに取り組んでいるといっても過言ではありません。

一方、再生可能性エネルギー(太陽光発電など)は不安定ですが、これを蓄電システムによって安定化させる、あるいは効率化させる努力が行われています。

前出の図3に示したように、日本の国内の再生可能性エネルギーの対一次エネルギー供給(化石燃料の供給)シェアは、2004年時点で2%に満たない状況です(IEA統計)。現在はこれより多少上がっていると思います〔IEA:International Energy Agency 、国際エネルギー機関。28の加盟国が加盟する、安価でクリーンなしかも安定的なエネルギーの需給体制を確立するための諮問機関(1974年設立)〕。

日本の送電系統は、ITシステムの構成にたとえると、「専用線とメインフレーム」で構成された高品質なシステムというように形容できるのではないかと思います。しかし今後は、送電系統の世界でも、クライアント・サーバシステムのような、分散型のシステムが必要になってくるのではないか。このことについては、具体例をあげながら最適なシステムを紹介していきす。

≪3≫シスコが、なぜスマートグリッドに取り組んでいるのか

前述したように、ルータやスイッチなどのインターネット(ネットワーク)関連の製品を提供しているシスコのような会社が、なぜスマートグリッドに取り組んでいるのか。実はシスコは今、ネットワークの会社から、エンド・ツー・エンド(E2E:End to End)通信を構築し、皆さんにサービスを提供するICT(情報通信技術)の会社に向かいつつあります〔E2Eサービス:送信側(端末)から着信側(端末)まですべてを一貫して提供するサービス〕。すなわち、ネットワークやコンピューティングを含めて、オールICTを提供しエンド・ツー・エンド通信を構築することが私たちのミッションとなっているのです。

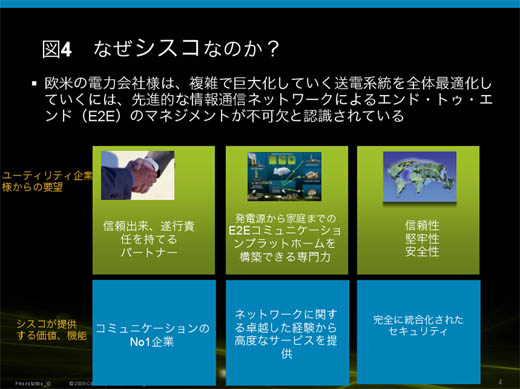

〔1〕お客様(ユーティティ企業)から要求

そのような中で、お客様(ユーティティ企業)から要求は、図4の上側の列に示すように、大きく3つあります。

第1は、信頼できる、遂行責任をもてるパートナーであって欲しいこと

第2は、細分化されたサービスではなく、発電源から家庭までのトータルなエンド・ツー・エンド・コミュニケーション・プラットフォームを構築できる専門力を備えていること

第3は、システムの信頼性、堅牢性、安全性を実現できること

〔2〕シスコが供給できる価値、機能

一方、シスコが供給できるものは、図4の下側の列に示すように、

第1に、1984年にベンチャーとして創業以来の、業界No.1のIPネットワークの経験を生かした次世代のビジネス・モデルを構築する製品を提供すること

第2は、ネットワークに付随するいろいろな関連事業、高レイヤを含めたサービスやアプリケーションなどを提供すること

第3は、完全に統合化されたセキュリティによって、安定性・信頼性を提供すること

などです。これらを、サービス・プロバイダ(ISP)さんの事業を中心に提供していきたいと思っています。

シスコがエンド・ツー・エンド(E2E)・サービスを提供していく最大の理由は、発電設備から一般家庭のコンシューマまで、システムをトータル的に見て、どうしたら最適化が可能となるか、効率性をどのように実現できるか、ネットワークの付加価値を高めるにはどうすればよいか、などを追求し提供していきたいからなのです。

もちろん、前述したように標準化や相互運用性をはじめ、信頼性、回復性、安全性の実現も重要です。さらに、商用のスマートグリッドと住居用の制御システムをバラバラに運用するのではなく「シームレス」に連携できるように統合化することが重要です。また、お客さまからの多岐にわたるニーズが出てきますが、スマートグリッドにおける電力供給はグリーンだけでなく、いろいろなサービスにも対応していきたいと考えています。

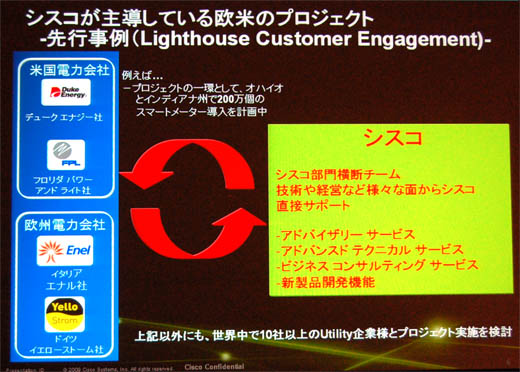

≪4≫シスコが欧米で取り組んでいるスマートグリッドに関するトライアル

すでにシスコは、図5に示すように、欧米でスマートグリッドに関するトライアルをいくつか進行させています。例えば、米国に場合、米国の電力会社デュークエナジー(Duke Energy)社とフロリダ パワーアンド ライト(Florida Power & Light)社と協力して、オハイオ州とインディアナ州で200万個のスマートメーターを導入したトライアルが進行しています。ここでは、関連パートナーと一緒に行っています。

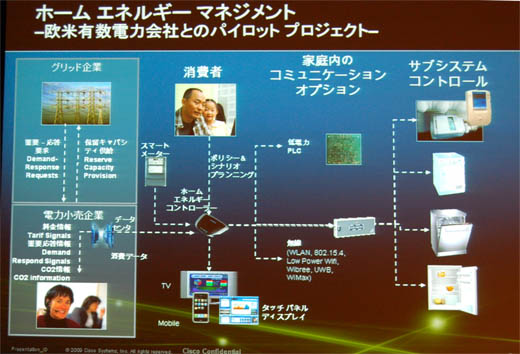

また、スマートメーターのメーカーだけでなく、トータルなネットワークを提供するということで、付随したサービスも考えながら推進しています。欧州の電力会社ではイタリアのエナル(Enel)社、ドイツのイエローストローム(Yellow Strom)社とトライアルを行っています。なお、上記4社以外にも世界中の企業と10社以上のプロジェクトを検討しています。図6に、欧米有数電力会社とのパイロット・プロジェクトにおけるホーム・エネルギー・マネージメント・システムの例を示します。

欧米の場合は、図6の左側の四角(上、下の2つ)ように、「グリッド企業」、「電力小売企業」と2つに分かれていますが、日本の場合は、この部分〔ネットワークの基幹網(スイッチやルータ)も設置されている〕は、すべて電力会社の担当になっています。図6のその次の右の実際の「消費者」のところには、スマートメーターが設置されたり、ホームエネルギーコントローラが設置され、全体的として最適化を含めた、エンド・ツー・エンドのソリューションを提供していきます。

スマートグリッドに加えて、モバイル・サービス(WiMAXや無線LANなど)が活用できるようなソリューションを提供し、新しいビジネス・チャンスが提供できるようにしていきたいと計画しています。なお、シスコが一番重視しているのは、図6の左側に示す「データセンター」の部分で、このデータセンターも含めたエンド・ツー・エンドのソリューションを重視しています。

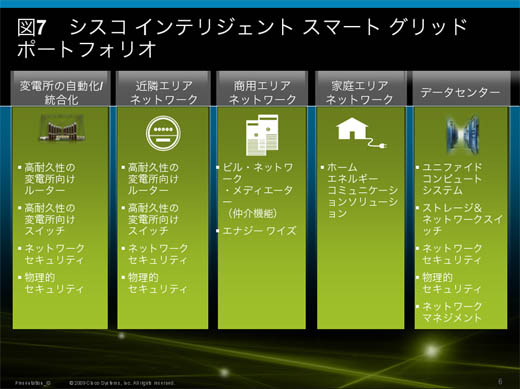

≪5≫シスコ インテリジェント・スマートグリッドの5のポートフォリオ

それでは、シスコでは一体何ができるのか、何を提供していくのか。スマートグリッドは既存のビジネスだけでなく、今後の新しい事業として、すでにシスコ社内にスマートグリッドを開発する組織を作り、相互接続性の試験や標準化への取り組みを開始しています。また既存の技術は当然のことですが、それらを進化・発展させる中で、1歩先、2歩先の技術が新たなニーズにどう対応できるのか。さらに、新しいビジネス・モデルやビジネス・コンサルティングの方法、事業機会の方法も検討しています。と同時に、シスコとしては、それらに付随する新製品やソフトウェア、アプリケーションを含めたトータルなソリューションを提供していくことを考えています。

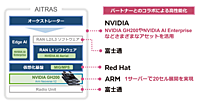

現在、シスコが進めているインテリジェント・スマートグリッドの5つからなるポートフォリオ(事業の全体構成)を、図7に示します。

具体的には、図7に示すように、

(1)変電所の自動化/統合化(前出の図6の左側に示す部分で、信頼性の高いルータ/スイッチ、セキュリティなどを中心に提供する)

(2)近隣エリア・ネットワーク(同じく信頼性の高いルータ/スイッチ、セキュリティなどを中心に提供する)

(3)商用エリア・ネットワーク〔ビル・ネットワーク、メディエータ(仲介機能))、エナジーワイズ「EnergyWise」(注1)を中心に提供する〕

(4)家庭エリア・ネットワーク〔ホーム・エネルギー・コミュニケーショ・ンソリューション、具体的はホーム・ゲートウェイあるいはホーム・コントローラ等の提供。またスマートグリッドがモバイル・サービス(無線LANやWiMAX)などとも連携できるようにする〕

(5)データセンター〔シスコが一番重視しているところであり、UCS(注2)を中心に提供する〕

(注1) エナジーワイズ(EnergyWise):シスコが2009年1月27日に発表した、新しい電源管理プラットフォーム。消費電力のうち、データセンター以外の、残りの主にオフィスビルでのIT機器から照明、エレベータ、空調などを対象とした電力削減のソリューション。具体的には、シスコのCatalystスイッチ製品に対して新たに導入された技術。〔参考:2009年1月27日付シスコの「EnergyWise」に関するPress Release http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_012709.html:Everything Connected to the Network Can Be Greener with Cisco EnergyWise〕

(注2) UCS(Unified Computing System):業界標準の技術を使ってサーバ、ネットワーク、ストレージ・アクセス、および仮想化のリソースを一つのシステムとして統合することによって、エネルギー効率の向上、ITインフラストラクチャのコストや複雑性の低減、設備資産の耐用年数の延長、および将来に向けたビジネス アジリティ(ビジネス環境の変化への迅速な対応)の向上を支援する。

≪6≫既存の電力供給システムとスマートグリッドの違い/シスコの事業領域

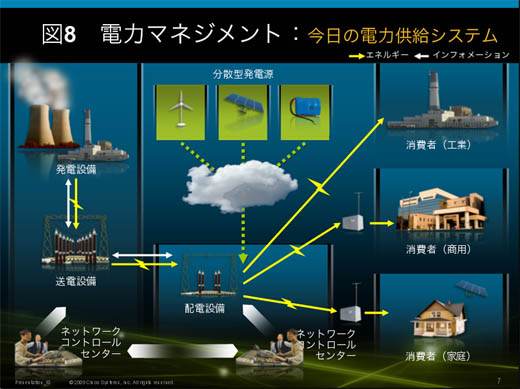

〔1〕既存の電力供給システムとスマートグリッドの違い

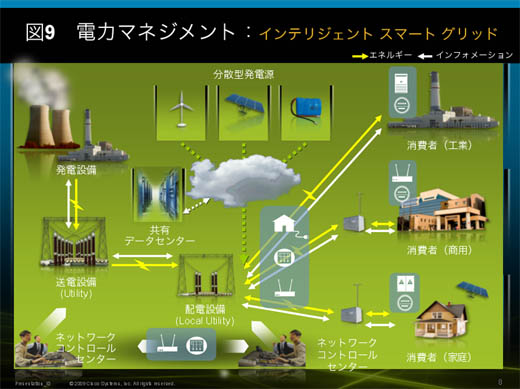

さらに、図8に今日(既存)の電力供給システムを、図9にインテリジェント・スマートグリッドの構成例を示します。図8、図9では、「情報の流れ」はともに双方向になっています。しかし「電力供給の流れ」は、図8では発電設備から送電設備(変電所)、配電設備から右側の消費者まですべて1方向になっています。これに対して、図9のインテリジェント・スマートグリッドでは、「電力供給の流れ」は、発電設備から送電設備(変電所)、配電設備までは1方向ですが、配電設備から消費者までは双方向になっており図8と大きく異なっています。

〔2〕シスコのアーキテクチャと事業領域

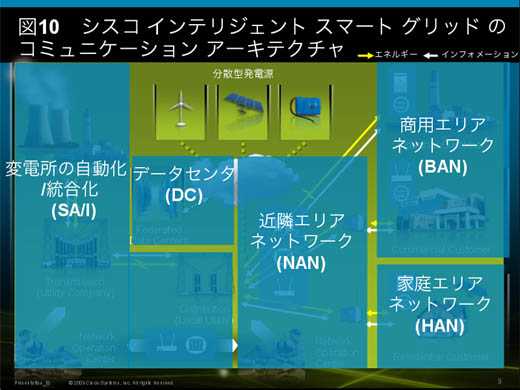

また、シスコのインテリジェント・スマートグリッドのコミュニケーション・アーキテクチャは図10に示すようになっており、これ全体をシスコの事業領域としてとらえています。図10に示す、変電所の自動化/統合化(SA/I)の部分は、日本の電力会社はすでに高度なネットワークをもっているのでこれをキープ(維持)する、あるいは相互運用性を高め、さらにエンド・ツー・エンドでどのように運用していくかなど、次のステップとしてやっていく形になります。

データセンター(DC)は前述したように当社にとって最も重要なところですが、近隣エリア・ネットワーク(NAN)の部分は、商用エリア・ネットワーク(BAN)や家庭エリア・ネットワーク(HAN)と連携するまさしくスマートグリッドの中心的な部分となります。シスコはこれら5つの領域に事業をフォーカスしながら展開していきます。

≪7≫インテリジェント・スマートグリッドのソリューション

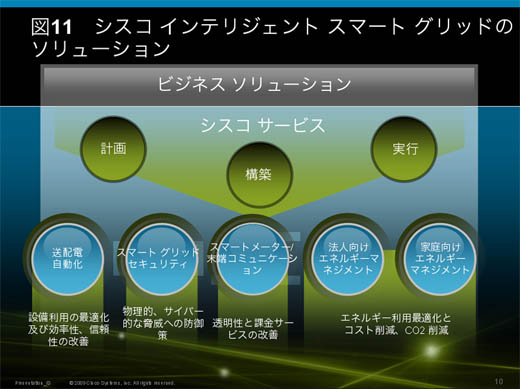

図11に、シスコのインテリジェント・スマートグリッドのソリューションを示します。具体的には、次のようなソリューションを提供します。

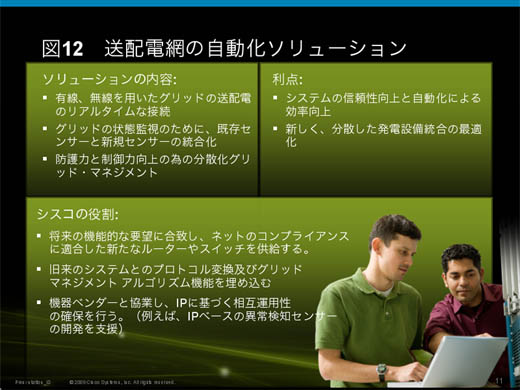

(1)送配電の自動化ソリューション

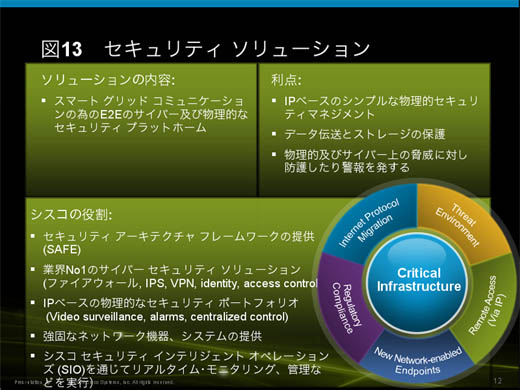

(2)スマートグリッドのセキュリティ・ソリューション

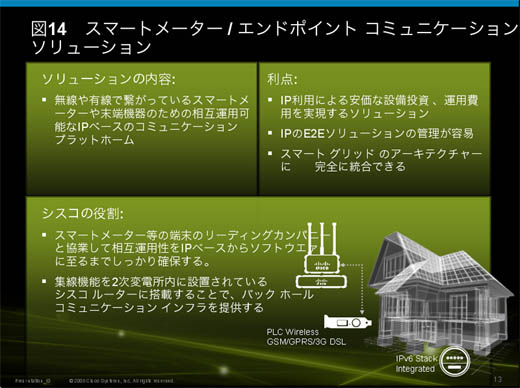

(3)スマートメーター/エンドポイント・コミュニケーション・ソリューション

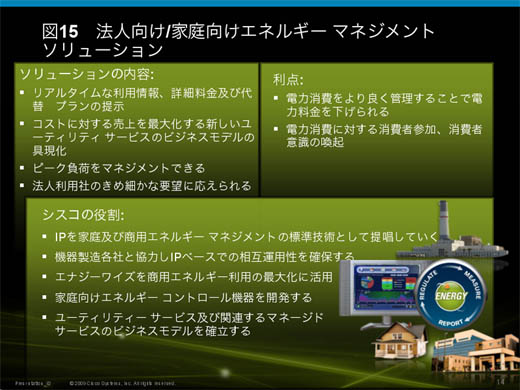

(4)法人向けエネルギー・マネージメント・ソリューション

(5)家庭向けエネルギー・マネージメント・ソリューション

最後に、図11に示すこれらのソリューションの内容を、それぞれの図12、図13、図14、図15に示します。

当然のことですが、これらのンテリジェント・スマートグリッドに関するエンド・ツー・エンドのソリューションのすべてを、シスコ1社でやるのはとても無理です。したがって、システム・インテグレータ、グリッドのオートメーション・ベンダー、スマートメーター・ベンダー、ユーティティ・インテグレータなどと協力して、商品化、相互運用性、効率性、生産性などを含めたすべてのソリューションを考えながら、全体の最適化を考えていきたいと考えています。

(終わり)

バックナンバー

【特集】次世代IT革命:動き出したスマートグリッド

第1回:『海外のスマートグリッド事情と我が国産業への影響』(その1) 伊藤 慎介氏(経済産業省)

第2回:『海外のスマートグリッド事情と我が国産業への影響』(その2) 伊藤 慎介氏(経済産業省)

第3回:『グーグルのスマートグリッドへの期待』 村上 憲郎氏(グーグル)

第4回:『シスコのインテリジェント・スマートグリッド戦略』 堤 浩幸氏(シスコ)