【基本要素3】双方向動き補償フレーム間予測

【基本要素3】双方向動き補償フレーム間予測

双方向動き補償フレーム間予測とは、前項の「動き補償フレーム間予測」を拡張した技術ですが、やはり圧縮符号化効率の向上に大きく貢献する技術ということで、5大要素技術の一つに取り上げます。

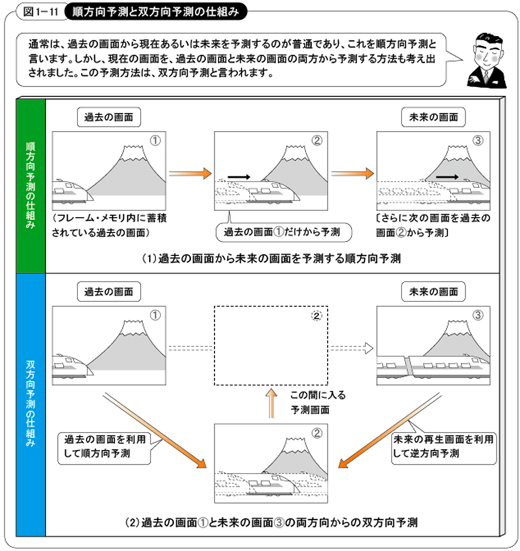

図1-11(1)に示すように、普通の予測は、過去から現在あるいは未来を予測するのが自然ですが、双方向予測技術は図1-11(2)に示すように、過去と未来の双方から現在を予測する技術と言えます。この場合は、これから圧縮符号化するフレーム(画面)を予測するのに時間的に前のフレームと、時間的に後のフレームの両方から動き補償予測を行います。実際には、起きていない(画面が発生していない)未来からの予測はあり得ませんので、圧縮符号化すべき動画像のフレーム順序を入れ替え、まず先行するフレームと後続のフレームを圧縮符号化し、その後にこれから圧縮符号化するフレームを予測します。例えば、入力画面番号が1、2、3、…だったとすると、普通はこの順序で符号化していきますが、1、3、2と入れ替えると画面②を予測するのに画面①と画面③の両方の情報を用いることができます。その代償として、画面②を符号化するには画面③が入力されるのを待ち合わせなくてはなりません。

この双方向動き補償フレーム間予測は、MPEG-1で最初に用いられ、その後の動画像圧縮符号化標準に取り入れられています。このようにして圧縮符号化された画像は「Bピクチャ」と呼ばれます。(注:Bは「双方向予測」を意味する「Bi-directional prediction」からきている。しかし、「改訂版 H.264/AVC教科書」第5章に示すように、H.264では、Bi-predictive prediction(双予測)という概念が登場するが、双方向予測とは異なるので注意が必要である)。

圧縮符号化すべきフレームの順序を入れ替えるには、時間的な遅れが生じますので注意が必要です。このように双方向予測技術は、CD-ROMなどの蓄積媒体に、動画像を入れることを主なアプリケーションとして標準化がスタートしたMPEGを、象徴する技術と言ってよいでしょう。

次回は「【基本要素4】変換:DCT(離散コサイン変換)」について説明します。

※この「Q&Aで学ぶ基礎技術:最新の情報圧縮技術〔H.264/AVC〕編」は、著者の承諾を得て、好評発売中の「改訂版 H.264/AVC教科書」の第1章に最新情報を加えて一部修正し、転載したものです。ご了承ください。