スマートハウスを取りまく通信方式

スマートハウスを取りまく通信方式

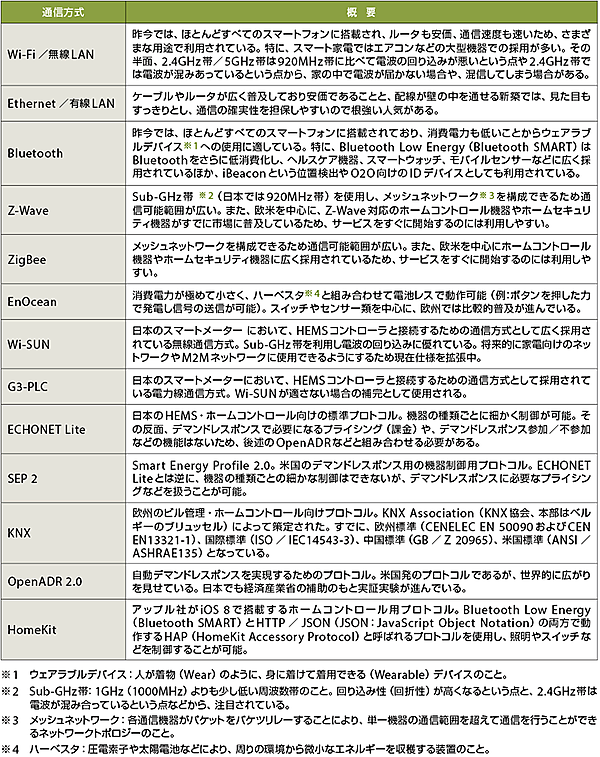

前述した機器やシステムは、それぞれの機器やシステムをつなげる必要があるが、そのための通信方式は数多く存在する。その一部を表1にまとめる。

表1 スマートハウス関連の通信方式

〔出所 株式会社ユビキタス〕

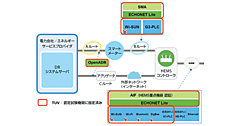

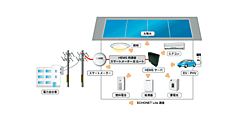

表1に示したように、物理層からアプリケーション層まで多くのプロトコルが存在する。そのため、これらを使用した機器をひとつのシステムとして動作させるには、異なる通信方式の統一化/統合化や、企業間の連携が必要となる。しかし、それぞれに課題があり、一筋縄ではいかない。

通信方式の統一化といっても、すでに市場にはさまざまな通信方式が存在し、覇権争いをしている状態である。そのため、システムとしてひとつにまとめるためには、どこかのレイヤで統合や連携をする必要がある。

一方、ゲートウェイ(相互接続装置)にさまざまな通信方式を搭載すると、ゲートウェイそのものが高価になる。クラウドサーバと連携するシステムを統合するなら、クラウドサーバ間でAPI(Application Programm-ing Interface)を連携させるという方法もある。

このように、一概にこれが最適という方法がないうえ、最適解と思われた方法も時間とともに変化するため、どこかで割りきる必要があるのが現実だ。

また、もともと異なるメーカーやサービスプロバイダが開発したシステムを統合/連携させるためには、機器だけではなく企業同士での連携が必要である。エネルギーの最適化が目的ということもあり、通信機能を搭載するスマートハウス向けの機器は、大きなエネルギーを扱うものが多い。そのため、制御の方法を誤ると火災や事故につながりかねない。また、接続がうまくいかなければ、サービスプロバイダだけでなく、機器を作ったメーカーにも利用者から問い合わせされて、その対応が必要となる。

そのため、オープンスタンダード規格を利用して、各機器やシステムを技術的につなげやすくする一方で、安全な制御のための法整備やガイドライン化、企業間での利害のすりあわせやサポートスキームの取り交わしなどを進める必要がある。

関連記事

IoT・スマートグリッド時代に必須なECHONET Lite/AIF認証、HANプロファイル認証

2016年5月9日 0:00

スマートハウスの構築の中核となる新通信規格「ECHONET Lite」がHEMSの標準インタフェースへ(後編)=HEMS事業への参入を促進するため一般公開!=

2012年2月19日 0:00

IIJがオープンなスマートメーター活用プラットフォームを開発

2015年5月1日 0:00

電力自由化に向けたxEMS普及のための 新ロードマップ

2014年2月1日 0:00

スマートグリッドの実像に迫る!

2013年5月1日 0:00

脱炭素プラットフォームを実現しアグリゲーターを支援するACCESSのPOWERGs

2022年3月8日 0:00