【VLCC2009年度第7回通常総会レポート】802.15.4g(スマートグリッド)と802.15.7(可視光通信)

=IEEE802.15議長:ボブ・ハイル氏が記念講演=2009年12月1日 (火曜) 0:00

BluetoothやZigBeeなどの近距離無線通信ネットワークの標準化を推進するIEEE802.15(WPAN)の議長を務めるボブ・ハイル(Bob Heile)氏は、去る2009年11月11日に霞が関ビル・東海大学校友会館で開催された「可視光通信コンソーシアム(VLCC:Visible Light Communications Consortium)2009年度第7回通常総会」に招かれ、「IEEE802委員会の標準活動の概要と802.15WG」に関する記念講演を行った。ここでは同講演のうち、802.15WGの802.15.4g(SUN:スマートグリッド)の新しい動きや、2009年1月に設立された802.15.7(VLC:可視光通信)のホットな標準化動向を中心に紹介する。なお、本記事は、当WBB Forum編集部が若干の補足説明を加えながらその内容を要約していることをお断りしておく。また、当日の会場に展示された可視光通信に関する展示内容も簡単に紹介する。

≪1≫IEEE 802.15議長のボブ・ハイル(Bob Heile)氏とスマートグリッドにおける活躍

〔IEEE 802.15(WPAN)/

ZigBee Allianceの議長〕

今回、可視光通信コンソーシアム(VLCC)で記念講演を行ったIEEE 802.15(WPAN)の議長「ボブ・ハイル(Bob Heile)氏」は、ZigBee Alliance(ジグビーアライアンス)の議長をはじめ、現在、国際的な注目を集めているスマートグリッド(新送電線網)関連システムの標準化組織であるIEEE P2030ワーキンググループのTF3(Task Force 3:通信技術)の共同議長(Co-Chair)も務めている。このIEEE P2030WGは、表1に示すように、IEEE(米国電気電子学会)内に新たに設置(2009年3月)されたワーキンググループで、とくにスマートグリッド関連システムの通信部分の標準化において、大きな役割を担っている。

〔注:IEEE 802.15:IEEE 802とは、LAN(Local Area Network、構内通信網)やMAN:Metropolitan Area Network、都市域網)の標準化を目的として、1980年の2月(802委員会の由来)に設立された標準化組織。正式名称を「IEEE Project802 LAN/MAN Standards Committee」(略称:LMSC)という。EEE 802.15とは、IEEE 802委員会の中に設置されたワーキング・グル―プ(WG)の名称で、無線近距離通信(WPAN:Wireless Personal Area Network)の標準化を担当している。IEEE:Institute of Electrical and Electronics Engineers、米国電気電子学会〕

| 項 目 | 内 容 | |||

|---|---|---|---|---|

| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers。 米国電気電子学会(160カ国以上から37.5万人の会員が参加している世界最大級の学会。1884年設立)2009年に125周年を迎えている。 http://www.ieee.org/portal/site | |||

| IEEE SCC21 | IEEE Standards Coordinating Committee 21 IEEE標準調整委員会。IEEE内の各委員会で取り組んでいる燃料電池、太陽光発電(PV:Photovoltaics)、分散型発電システム、エネルギー蓄積技術などを調整し新標準を作成する委員会。 http://grouper.ieee.org/groups/scc21/ | |||

| IEEE P2030 WG | IEEE P(Project)2030 Working Group。IEEEプロジェクト2030ワーキンググループ。IEEE SCC21内に2009年3月に設置された、スマートグリッド関連システム(エネルギー技術と情報通信技術を含む)の相互運用性標準の実現を目指すワーキンググループ。3つのタスクフォースが設置されている。 http://grouper.ieee.org/groups/scc21/2030/2030_index.html | |||

| TF1 | Task Force 1:Power Engineering Technology 電力技術に関するタスクフォース。 http://grouper.ieee.org/groups/scc21/2030/TF1.html | |||

| TF2 | Task Force 2:Information Technology 情報技術に関するタスクフォース。 http://grouper.ieee.org/groups/scc21/2030/TF2.html | |||

| TF3 | Task Force 3:Communications Technology 通信技術に関するタスクフォース。 http://grouper.ieee.org/groups/scc21/2030/TF3.html | |||

ボブ・ハイル(Bob Heile)氏は、講演の最初にLAN/MANの標準化組織であるIEEE802委員会全体の標準化活動を紹介しながら、特に無線近距離通信ネットワーク(WPAN:Wireless Personal Area Network)の標準化を推進する802.15ワーキンググループ(WG)に焦点を当ててその活動を紹介した(表2)。この802.15WG に参加しているメンバー構成は、2009年11月24日現在、投票権をもつ会員(Voting Member)が211人、その他一般会員148人(Nearly40人、Aspirant108人)の約360名となっている。日本からは、NICT(独立行政法人 情報通信研究機構)をはじめ、NTT、富士通、NEC、日立、沖電気、富士電機、三菱電機、パナソニック、ソニー、京セラ、中川研究所(慶應義塾大学)、東北大学、東京工業大学、横河電機などが参加している。

(http://grouper.ieee.org/groups/802/15/member_status.html)

ここでは講演の中から、最近注目されているスマートグリッドを実現するためのネットワークに関する標準化を推進している802.15.4g(SUN:Smart Utility Network)を簡単に紹介した後、今回の講演の本命である可視光通信の標準化を推進している802.15.7(VLC:Visible Light Communications)を紹介する。

| TG (タスクグループ) | 具体的内容 | 内 容 |

|---|---|---|

| 審議を終了したタスクグループ | ||

| 802.15.1 | Bluetoothネットワーク | ①バージョン1.1/1.2:1Mbps ②バージョン2.0+EDR:2Mbps/3Mbps ③バージョン3.0+HS:24Mbps |

| 802.15.2 | Coexistence | 無線LANと無線PANの共存 |

| 802.15.3 | 高速規格(2.4GHz帯) | 11、22、 33、 44、55 Mbps |

| 802.15.3a | 高速規格。UWBネットワーク | 802.15.3物理層の改訂(UWB一本化できず解散) |

| 802.15.3b | 15.3 MACの改訂 | 後方互換性のためのMACの最適化 |

| 802.15.3c | ミリ波無線PAN(60 GHz帯) | 2005年3月設立。2Gbps以上を目指す。。 ①シングルキャリア方式:低コスト/低消費電力型、最大3Gbps ②HIS(High Speed Interface)-OFDM方式:高速データ伝送、最大6.3Gbps ③AV-OFDM方式:AV機器との接続用、最大3.8Gbps 〔注:日本国内では57-59GHz帯(免許バンド),および59-66GHz帯(免許不要バンド)が使用可能〕 |

| 802.15.4 | 低速規格(868MHz帯、915MHz帯、2.4GHz帯) | 無線センサーネットワーク(ZigBee)対象の物理層/MAC層。低消費電力/低速規格(10Mbps以下)。 アクセス方式:CSMA-CA方式。最大通信距離:100m。 802.15.4-2006規格:20 kbps、40 kbps 、250 kbps。 ---------------------------------------------------------------------- 注:ネットワーク層以上はZigBeeアライアンス規格 ①ZigBee-2004(V1.0) ②ZigBee-2006(機能拡張) ③ZigBee-2007(ZigBee PRO) ④802.15.4上で動作するSmart Energy Profileを公開(2008年6月) http://www.zigbee.org/en/press_kits/2009_07_01/index.htm |

| 802.15.4a | 低速規格。15.4の物理層の改訂。 | 802.15.4-2006の改訂版(物理仕様の拡張)。 |

| 802.15.4b | 802.15.4-2003の改訂。 | 標準の明確化、柔軟性、新割り当て周波数への対応等の拡張。 |

| 802.15.4c | 中国向け物理層 | 802.15.4物理層に対する中国内向け規制仕様 (314-316MHz, 430-434MHz, and 779-787MHz) |

| 802.15.4d | 日本向け物理層 | 802.15.4物理層に対する日本国内向け規制仕様 (950MHz -956MHz) |

| 802.15.5 | メッシュ・ネットワーク | ネットワークの通信範囲(カバレッジ)を拡張するためのメッシュネットワークの仕様 |

| 審議中の5つのタスクグループ | ||

| TG4e | Task Group 4e | 802.15.4-2006のMAC仕様の拡張 |

| TG4f | Task Group 4f | Active RFID System。 双方向通信やRFIDタグの位置決定機能をもつ「アクティブRFIDシステム」向けの新しい物理層の策定と、その物理層に対応した802.15.4-2006標準のMAC層の拡張。 |

| TG4g | Task Group 4g | SUN:Smart Utility Network、 スマートグリッドネットワーク対応仕様の策定。 802.15.4の改訂版。802.15.4(ZigBee)の物理層を拡張し、数kmの範囲をカバーする規格。主に屋外に設置され低伝送速度な、スマートメーター用のネットワークの要求条件を仕様化する。これ対応させて802.15.4のMACを修正する。 。 |

| TG6 | Task Group 6 | BAN:Body Area Networks。 人間の体内あるいは身の回り通信向けの低消費電力の通信仕様の策定。医療用(内視鏡等)、健康管理用、コンシューマエレクトロニクス用やエンターテインメント用など多様なアプリケーションへの適用が可能 |

| TG7 | Task Group 7 | VLC:Visible Light Communication 可視光通信に関する標準の策定。 |

| その他インタレストグループ等 | ||

| IGthz: | Terahertz Interest Group | テラヘルツ(THz:TeraHertz)帯(300GHz~3THz)の2700GHzの帯域幅における無線通信の可能性を検討する委員会 |

| SCwng | Wireless Next Generation Standing Committee | 次世代のWPANに関する新技術を見出すためにプレゼンテーションや討論を行う常設の委員会。 |

≪2≫802.4(ZigBee)と802.15.4g(SUN):注目されるスマートグリッドへの適用

〔1〕ZigBee Smart Energy Profileの制定と公開

表3に示すように、すでにホームネットワークやビル・オートメーション等への応用を目指して、低速規格(250kbps)ながら低消費電力で稼働する無線センサーネットワークの規格(通信距離:100m)が802.15.4タスクグループで標準化されてきている。この802.15.4規格を使用するZigBeeアライアンスは、802.15.4の物理層/MAC層(アクセス方式:CSMA-CA)をベースにネットワーク層以上の仕様を策定し、すでにZigBee-2004(バージョン1.0)やZigBee-2006(機能拡張)、ZigBee-2007(ZigBee PRO)などの仕様を順次策定してきた。さらに2008年6月には、802.15.4上で動作する屋内用のスマートグリッドの通信規格として「スマート・エネルギー・プロファイル」(Smart Energy Profile)を公開した。

(http://www.zigbee.org/Products/DownloadTechnicalDocuments/tabid/465/Default.aspx)

このプロファイルの制定の背景には、電力会社やガス会社あるいは水道会社(これらをユーティリティ企業とも言う)などから、家庭内のエアコンや照明機器、テレビなどの家電機器を制御(電力・ガス・水道の使用量などの計測も含む)するために強いニーズがあっりこれらを実現するために、仕様化された通信手順(プロトコル)などのプロファイルである。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ZigBee Smart Energy プロファイル | 電力会社/ガス会社/水道会社(ユーティリティ会社)などから、エアコン・デレビ・冷蔵庫・検針メーターなどの家庭内機器を制御するために必要なプロトコルの要請に対応して、制定され2008年6月に公開された標準プロファイル。 ①省電力、低コストを実現する無線センサーネットワークの通信規格 ②IEEE802.15.4(ZigBee対象の低速規格)の物理層/MAC層上で動作するネットワーク層/トランスポート層や、特定アプリケーション用のデータ交換形式などのプロファイルなどを規定。 |

| ネットワークの構成 | 家庭内のZigBeeセンサーネットワーク(HAN:Home Area Network)と電力会社のもつユーティリティネットワークを接続し、電力会社と家庭内の各機器の間で双方向通信を行い、電力制御等を行う。 |

| 実現する機能 | (1)Demand Response(電力需要の応答):電力会社とユーザー間で電力の需要が制御され、需給関係によって電力価格の高/低など調整も行われる。電力会社は電力負荷の分散も可能となる。 (2)各機器の消費電力表示 家庭の各機器に消費電力表示のディスプレイを設置して可視化し、節電効果を上げることが可能。 |

| ガス会社水道会社の検針にも適用 | このZigBee Smart Energyプロファイルは、電力の検針や 制御機能を中心に適用しているが、水道やガスの検針などの他、2酸化炭素(CO2)の排出量などの情報の提供も可能としている。 |

〔2〕802.15.4g(地域的なスマートグリッド用の無線通信網)

また、世界各国におけるスマートグリッドへの急速な盛り上がりを背景に、802.15.4(ZigBee)の物理層を拡張し、数キロメートルの範囲の地域的な通信をカバーできる無線通信方式の標準化をめざして、802.15WG内に「802.15.4g」(SUN:Smart Utility Network)というタスクグループを設立(表4)。2009年1月に第1回会合が開催され、現在、多様な変調方式などの審議が展開されている。

現在の電力システムは基本的に、発電所から送電線を経由して、各地域へ配電(ディストリビューション)され、家庭に電力が供給される仕組みとなっている。しかし、スマートグリッド(新送電網)の環境では、特に、再生可能エネルギーとして太陽光発電や風力発電が地域的に行われることを想定して、家庭〔スマートメーター(表4の脚注参照)〕とその地域における電力需給の制御センターの間で、双方向通信による制御が重要となってくる。そのため802.15.4gでは、その通信部分に焦点を当てて標準化が進められている。

すなわち、この802.15.4g(SUN)では、半径数km程度の範囲の地域において、複数の各ホームネットワーク〔スマートメーター部分を窓口とする〕の情報を制御センターに集約して制御し、電力会社などと連携して、地域の電力エネルギー(電力の需給)を制御することを目指して標準化が進められているのだ。日本からもNICTをはじめ東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、富士電機、パナソニックなどから積極的な提案が行われている。

| 項 目 | 内 容 | |

|---|---|---|

| IEEE 802.15 SUN TG4g | IEEE 802.15 Smart Utility Networks Task Group 4g スマートグリッドネットワーク対応の仕様を策定。 この標準は802.15.4の拡張(アメンドメント)として位置づけられる標準で、主に屋外に設置され低伝送速度な、スマートメーター用のネットワークの要求条件を仕様化する。そのため、新しい物理層を開発しそれに合わせて802.15.4のMAC層を修正する。 | |

| 1 | 700MHz帯や1GHz帯、あるいは2.4GHz帯などの免許不要の周波数帯域を使用できる地域はどこでも利用できること。 | |

| 2 | 40kbps~1000 kbps程度の伝送速度を実現すること。 | |

| 3 | スマートメーター(注1)を展開する環境において、最適なエネルギー効率(消費電力)でリンクをできるようにすること。 | |

| 4 | 基本的に屋外用の通信(地域的な通信)であること。 | |

| 5 | 物理層のフレームサイズは1500オクテット以下。 | |

| 6 | 少なくとも3軒のネットワーク(各家庭と制御センターを結ぶネットワーク)が干渉し合わないで、同時に利用できること。 | |

| 7 | 都会の密集地において最低、直接隣接する1000個の端末との接続も可能なこと。 | |

| 8 | IEEE802.11(無線LAN)や802.15(ZigBee等)、802.16(WiMAX)システム等を含めて、同じ周波数帯を使用する他のシステムと共存できるような仕組みを提供すること。 | |

≪3≫IEEE 802.15.7(VLC:可視光通信)の標準化活動

〔1〕タスクグループの設立

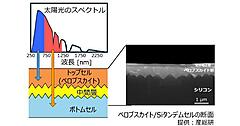

続いてボブ・ハイル(Bob Heile)氏は、VLCCと最も密接な可視光通信の標準化のタスクグループ「802.15.7」の標準化活動を紹介。この802.15.7(VLC:可視光通信)というタスクグループは、2009年1月に設立され、標準化が開始されたばかりのタスクグループである。可視光通信というのは、目に見える可視光(380nm~780nm)を使用して通信を行う通信技術で、例えばLED(Light Emitting Diode、発光ダイオード)が発する光を利用してデータ通信を行う方式である。

具体的には、

① 送信側の送りたいデータ(電気信号)を変調してLEDの光に乗せて、相手に送信する。

② 受信側はそのLEDの光を受光素子で受信して、光を電気信号に変換し、そこから送信側のデータを取り出す(復調する)

仕組みである。

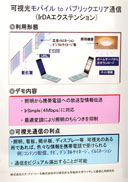

〔2〕先進的な日本の取り組み

世界に先駆けて、2003年11月にVLCC(Visible Light Communications Consortium、可視光通信コンソーシアム)を設立し可視光通信の標準化に取り組んできた日本は、2009年2月に、可視光通信コンソーシアム(VLCC)と赤外線データ協会(IrDA)との共同開発協定に基づいて、「可視光通信標準規格」1.0版(4Mbps)に規格化を完了させ、引き続きリリース1.0の拡張作業(中速:1Mbps、低速:9.6kbps)を行っている。

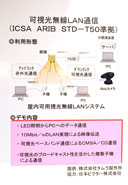

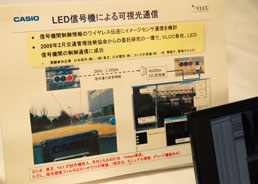

また、2009年6月には可視光LAN規格(10Mbps/100Mbps)に関して、ARIB STD-T50(光無線LANシステム)規格をベースに4版の改訂作業を実施してARIBに提出し、2009年12月に正式に制定される予定だ。さらに、国際標準化への推進活動として802.15.7への提案活動を展開している。また、VLCC第7回通常総会の会場では、参加者が体感できるよう、これらの成果に基づいたデモが行われた(写真2~8)。

(エヌ・アイ・シー/中川研究所/早稲田大学ワイヤレス通信応用研究所共同開発)

(カシオ計算機/YRPユビキタスネットワーキング研究所共同開発)

〔3〕IEEE 802.15.7の標準化の内容とロードマップ

このLEDによる可視光通信は、既存の電波による無線LANやBluetooth、ZigBeeなどと通信アーキテクチャがかなり異なるため、ボブ・ハイル氏は、「VLCの標準化を審議するうえでは、LAN/MANに関するアーキテクチャを担当している802.1WGと連携して標準化が推進されている」と語った。802.15.7は、迅速な標準化をめざしており、2010年の初頭には第1段階の仕様の策定する予定である。

具体的な標準化の主な内容は次のとおりである。

(1)380nm(青色側)~780nm(赤色側)の可視光(スペクトラム)を用いて短距離の光。無線通信を実現するための物理層とMAC層に関する仕様を標準化すること。

(2)アーディオやビデオのマルチメディア・サービスを提供できるように十分な伝送速度を実現すること。

(3)室内においてはセキュアなポイント・ツー・ポイント通信、オフィスや病院/飛行機内ではセキュアなポイント・ツー・マルチポイント通信、あるいはITS(Intelligent Transport System、高度道路交通システム)、情報のブロードキャストなどの応用が想定されている。

この802.15.7VLCタスクグループは、年6回の会合(うち全体会議は年3回)が行われているが、2010年5月には、中国の北京で開催される予定となっている。これは、中国政府がこのVLC技術に対して重要性を認識しているところから、かなりの助成金が提供されるという背景がある。今後、LEDは急速に普及していくと予想されているが、先行している日本のVLCCの成果を802.15.7VLCタスクグループにどこまで反映させ、日本がリードできるか、大きな期待が寄せられている。