情報コミュニケーション技術関連メディア事業を手掛ける株式会社インプレスR&D(代表取締役社長:井芹昌信)は、次世代IT革命とも呼ばれる「スマートグリッド」(インテリジェント化した送電網)にフォーカスしたコンファレンスを2009年7月30日(木)、東京国際フォーラム(東京有楽町)にて開催した。経済産業省、三菱重工、VPEC、グーグル、シスコシステムズ、ベタープレイスなどで、先進的に活躍中の講師陣による充実した講演とあって、参加者は200名を超えて大きく盛り上がった。コンファレンスのタイトルは「スマートグリッドとITが切り開く未来=急速に進むスマートグリッドの海外最新動向と、ITによる新しい家電、住宅、自動車、そしてエネルギーシステムの近未来ビジネス=」。ここでは、その講演の中から本WBB Forumの読者に身近な講演のテーマをいくつかピックアップし、スマートグリッドの全体像をとらえます(本文文責:WBB Forum編集部)。

(プログラムと講師陣 http://www.impressrd.jp/smartgrid/program.php)

『海外のスマートグリッド事情と我が国産業への影響』(その1)

=スマードグリットとは?世界の取り組みの状況は?=

伊藤 慎介氏(経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 課長補佐)

最初の基調講演を行った伊藤氏の講演内容おいては、「スマートグリッド」について、講演の後半のほうで『多種多様な意味で使われている「スマートグリッド」』というパワー・ポイントが提示され説明されました。しかし、「スマートグリッド」と言う新しい用語はいろいろな表現で説明されていること、また、当WBB Forumサイトでは初めて取り上げるテーマでもあることから、「スマートグリッド」の意味を理解しやすくため、順序を変えて、最初に図1(後出)のパワー・ポイントを掲載していることをご了承ください(注:編集部で多少補足的に説明を加えています)。

≪1≫スマートグリッドとは

伊藤 慎介氏

(経済産業省 商務情報政策局

情報経済課 課長補佐)

〔1〕ITを駆使した賢い送電網(電力供給網)

スマートグリッド(Smart Grid)とは直訳すると「賢い(Smart)送電網(Grid)」という意味であり、IT(情報通信技術)を駆使して電力の需給を制御するインテリジェントな次世代送電網(電力供給網)とも言われます。現在、送電網といえば発電所〔化石燃料(石油、石炭、天然ガス)やウラン〕でつくられた電気を日本中に張り巡らされた送電網によって、変電所(中継基地)を経由して家庭や会社に、一方通行的に届けられる仕組みとなっています。

〔2〕スマートグリッドは地産地消型の電力インフラ・システム

それに対してスマートグリッド(Smart Grid)は、従来の送電網と連携しながら、電力を必要とする地域で生産(発電)しその地域で消費する「地産地消型」の電力網であり、しかも双方向型(電力会社 ⇔ 家庭)を可能にする新しい電力インフラ・システムです。すなわち、スマートグリッドでは、地域ごとに電力網が整備され、そこに太陽光発電や風力発電などの小規模な再生可能エネルギー(注1)のネットワークを構成し、その地域内(あるいは家庭内)で余剰となった電力を電力会社に売るばかりではなく、その地域内で相互に電力を融通しあったりすることも可能となります。

(注1):再生可能エネルギー(RE:Renewable Energy)とは?

その名の通り、再生が可能なエネルギーのことで、エネルギー量はある程度限定される(大量ではない)が、半永久的に利用でき、CO2を発生させないクリーンなエネルギーのこと。具体的には、風力、太陽光、水力、バイオマス等がある。一方、石油、天然ガス、石炭などの化石燃料は埋蔵されている資源量が一定であり、CO2を発生させ、再生できない(再生できても数億年かかる)エネルギーである。また、石油などの価格は、経済情勢によって乱高下するため、現在のビジネス・モデルを安定的に維持していくことがむずかしくなってくる、などの危惧がある。そこで、環境問題なども含めて、最近では太陽電池や風力発電などの再生可能エネルギーを国際的に利用する機運が高まっている。

具体的な地産地消型の電力インフラ・システム(分散型の電力システム)としての太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、現状ではまだコストが高く(下がりつつあるが)、また天候に大きく左右されてしまうため、電力供給が不安定となります。そこで、IT技術を用いて電力の需要と供給のバランスを適正に制御したり、電気を蓄積することによって安定的に電力を供給できるようにする充電インフラ〔電気自動車の蓄電池(バッテリー)なども含む〕などと連携させた、賢い送電線網(スマートグリッド)が必要となるのです。

〔3〕スマートグリッドを3つに分類

このスマートグリッドは、2008年の秋頃から米国のオバマ政権が環境対策や景気浮揚策として「グリーンニューディール政策」を打ち出しことから、欧米を中心に大きな注目を集めるようになりました。すでにグーグルやシスコシステムズ、IBMなどをはじめ国際的なIT企業や電力事業者・エネルギー関連企業などが積極的に取り組んでいます。最近では、日本でも国の補正予算(後述)のもとに、産官学が連携したスマートグリッドの多様な関連プロジェクトが始動しています。

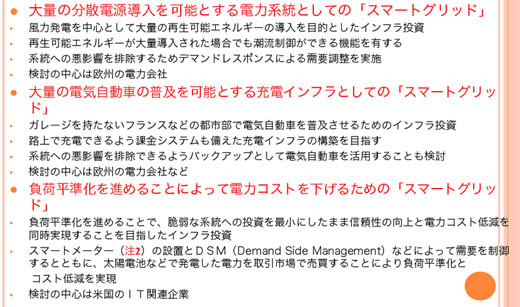

以上のようなことを踏まえ、図1に、多種多様な意味で使われている「スマートグリッド」を整理して示します。図1に示すように、スマートグリッドは大きく分けて、

(1)大量の分散電源(風力発電/太陽光発電など)の導入を可能とする電力系統としての「スマートグリッド」

(2)大量の電気自動車の普及を可能とする充電インフラとしての「スマートグリッド」

(3)負荷の平準化(時間帯や季節的な電力需要の格差を小さくすること)を進めることによって電力コストを下げるための「スマートグリッド」

など、多様な内容を含んだ意味として使用されています。これによって環境にやさしい省エネルギー化(エネルギー利用の効率化)の実現や、利用者が利用しやすいサービスを提供するなど、経済的で安定した送電網の構築を目指しています。さらに低炭素化社会の実現が期待されています。

(注2):スマートメーター(Smart Meter):スマートグリッドを実現するために、図1に示す「スマートメーター」と言う用語が頻繁に登場する。これは、日本の家庭にも設置されている電気の消費量を計る電力量計(電力メーター)を、電子化しインテリジェント化したもので、電気の使用量を人による検針作業ではなく自動的に電力事業者に報告する。また、このスマートメーターは、電力量計としてだけでなく、例えば、電力事業者と家庭(スマートメーター)間で双方向通信行い、電力の需要コントロール(DSM:Demand Side Management)や顧客サービスの充実などを可能とするため、スマートグリッドの重要なキー・デバイスの一つである。後出の表2に示すように、すでに欧州では活発に導入されてきている。

≪2≫世界のスマートグリッドへの取り組み

〔1〕家電、住宅、自動車などへの大きなインパクト

これまでお話ししたように、現在、IT技術と融合したスマートグリッドが世界的に急速に盛り上がっていますが、ここでは、経済産業省の情報経済課が2008年10月から開催している「2050研究会」(注3)における検討内容を踏まえ、その歴史をひも解きながら、スマートグリッドが世界的に盛り上がっている背景と、それが我が国の産業にどのような影響を与えるのか、についてお話します。本日のコンファレンスのサブタイトルに「ITによる新しい家電、住宅、自動車、そしてエネルギーシステムの近未来ビジネス」とあるように、スマートグリッドというのは単に電力の世界にとどまらず、あらゆるものに大きな影響(インパクト)を与える可能性があるのです。

(注3):2050研究会:2050年までに地球のCO2排出量を半減するという、世界が直面する最大の課題を個別技術論の積み上げだけではなく、我が国全体の産業政策として、IT、エネルギー、交通、国家などの社会・産業システム全体をいかに変革させ解決できるかを検討する経済産業省における研究会。

〔2〕不況だからこそ、世界各国はどんどん次への投資を開始

このスマートグリッドは、前述したように米国のオバマ新政権がグリーンニューディール政策の中で、スマートグリッドに45億ドル(約4500億円)の予算を計上したときから、大きな注目が集まるようになりました。1か月ほど前に欧州(ドイツ:ベルリン)で開催されたIBMのコンファレンスに参加しましたが、そこで感じたことは、現在、世界各国は景気の後退期を迎えて苦しんでいるが、その中で前向きに考えている人々はすでに次のビジネスの世界で、どのように打ち勝っていくかをにらみながら、どんどん投資を開始していることを強く感じました。

表1、表2に示すように、米国や欧州各国(ドイツ、オランダ、デンマーク、イタリア、スウェーデン、フランスなど)では、スマートグリッドに関する新たなインフラ投資に向けてすでに活発な競争が行われています。なぜこの経済不況のタイミングに、インフラ投資が大事かというと、次のもうけ頭に対して、あるいはその次のマーケットを創造していくための国家間や企業間の熾烈な競争がすでに開始されているからなのです。

欧州の人たちの議論の中でとくに印象的だったことは、もはや議論している時間はない、民主主義的なコンセンサス形式で全員が同意してからインフラ投資をはじめていては、絶対に世界のスピードに追いつけない。したがって、とにかくやれるところからどんどん先にやっていかなくてはならない、という強い決意が伝わってきたことでした。このような動きに比べて、今の日本がそういう世界のスピード感についていっているのかどうか、多少懸念を感じながら帰国しました。

| 政府・各組織 | 内 容 |

|---|---|

| ①米国政府 | (1)オバマ政権が経済対策の一環としてスマートグリッドに45億ドルの予算を計上 (2)スマートグリッド推進の目的は、ITを活用し、脆弱な既存の送配電網の安定化・信頼性向上を実現すること (3)事業者間でのオープンな接続のために、スマートグリッドの標準化を推進 (4)そもそも、米国の電力システムは小規模の電力会社が運営(80社程度)している上に、発電、送配電、小売が分離されており、電力システムへの投資が十分に行われてこなかった背景がある。 |

| ②Inteligrid Initiative | ■電力業界の研究所であるERPI(Electric Power Research Institute)が運営するユーティリティや、メーカー主体のコンソーシアムで、スマートグリッドに関するアーキテクチャの設計標準化等を推進 |

| ③Gridwise Alliance | ■DOE (Department of Energy、米国エネルギー省)の提唱するGridWise(ITが電力系統の計画や運用を変革する)コンセプトに関する政府機関、ユーティリティ、メーカー、コンサルタント等からなるコンソーシアムで、アーキテクチャの設計やR&D、実証等を推進 |

| ④サザンカリフォルニア・エンジン社 | (1)2001年から「Smart Connect」(予算:16億ドル)というスマートグリッド導入プロジェクトを推進。2012年までに530万台のスマートメーターを設置して需要制御を行い、大型発電所1基分以上の省エネ効果を狙う。 (2)「Garage of the future」(未来のガレージ)として、V2Hの研究を推進中(V2H:Vehicle to Home、家庭のエネルギー管理等との連系) |

| ⑤PG&E (カリフォルニア州) |

(1)プロジェクト予算は17億ドル。2012年までに510万台のスマートメーター導入を目標(スマートメーター:双方向通信機能を持つ電子式の電力量計) (2)Google社とV2G技術を実証中(V2G:Vehicle to Grid、電力系統との本格的な連系) |

| ⑥Excel Energy社 (コロラド州) |

(1)コロラド州ボルダーにて「Smartgrid City」(予算:10憶ドル)という大規模実証を実施中。 (2)2009年度中に2万5000軒にスマートメーターを設置し、DSM、V2G、ソーラー導入等を実証する。 (DSM:Demand Side Management、スマートグリッドによる需要コントロール) |

| ⑦UCLA (カリフォルニア州) |

(1)2009年第4四半期からワイヤレスインターネット技術を活用した実証を産官学にて開始予定。 (2)家電やスマートメーターをオープンなアーキテクチャで接続。UI(ユーザー・インタフェース)にはiPhoneの利用も。 |

| 委員会・国 | 内 容 |

|---|---|

| ①欧州委員会 | (1)2005年に「SmartGrid」テクノロジープラットフォームを設立。2020年以降の電力ネットワークを展望した議論やプロジェクトが始動。 (2)2006年のEU(欧州連合:欧州委員会の上部組織)の指令で、スマートメーターの導入が要請される。イタリア、スウェーデン、オランダは完全スマートメーター化を決定。 |

| ②ドイツ | (1)政府がスマートグリッドメーター普及に向けた総額1億4000万ユーロの「E-Energy」実証プロジェクトを立ち上げ。 (2)「E-Energy」の中で、マンハイム市などでは供給状況に合わせて、家電の稼働を自動制御する仕組みや、プールやスケートリンクなどを電力変動吸収のために使う」仕組みなどが検討されている。 (3)また、ユーザーに積極的に省エネ行動に参加させるために、供給状況に応じて料金を変動させる仕組みも検討されている。 |

| ③オランダ | (1)アムステルダムでは、2025年に90年比40%のCO2削減を目標として、スマートグリッド導入計画を推進。アムステルダム他全域でも電力会社を中心にスマートグリッド計画が進行中。 (2)アムステルダム空港を運営しているスキポールグループは、空港自体を街にする「エアポートシティ」構想の中で、スマートグリッドの導入や、電気自動車を電力貯蔵庫として使う仕組みを模索中。 |

| ④デンマーク | (1)DONG Energyという電力会社が、石炭火力85%、再生可能エネルギー15%という電力構成を逆転させるとともに、それに必要なスマートグリッドの導入を進めている。 (2)加えてベタープレイス社と協力し、電気自動車をグリッドにつなげる仕組みも導入する計画となっている。 (ベタープレイス社:電気自動車のための充電ステーションを全国に張り巡らせるインフラ会社) |

| ⑤イタリア | ■イタリア最大の電力会社ENEL(エネル)が2001年からTelegestore(一般家庭用の自動検針システム)プロジェクトにおいて、スマートメーター、PLC、GSMの組み合わせで、遠隔自動エネルギー管理を実現 |

| ⑥スウェーデン | ■法律により、2009年7月から月単位でのメーター読み取りが電力会社に対して義務化。2009年3月時点で、すでに約87%(約470万台)がスマートメーター化。 |

| ⑦フランス | ■フランス最大の電力会社EDF(Électricité de France)では、路上駐車中の電気自動車への充電インフラとして、スマートグリッドを整備していくことを検討中(フランスなどではガレージのない家が多いため) |

≪3≫活発化するスマートグリッドに関する国際標準化

スマートグリッドという次世代電力供給網には、家電機器をはじめ自動車(バッテリー)、エネルギー関連機器など、いろいろな機器がつながってきますので、これらの接続を容易に可能とするために、多くの標準化組織でスマートグリッドに関する国際標準化も活発化しています。具体的には表3に示すように、

(1)IEC(国際電気標準会議)のIEC SMB SG3(IECにおけるスマートグリッドに関する研究会)をはじめ、

(2)米国のスマートグリッドに関する標準規格の開発を担当するNIST(米国国立標準技術研究所)と、NISTと連携するEPRI(米国電力事業者の電力研究所)

(3)IEEE P2030(米国電気電子学会のスマートグリッド関連システムの互換性の実現を目指すワーキング・グループ)

(4)IEEE 802.15 SUN TG4g〔IEEE 802.15WG内のスマートグリッド用の関連機器で利用するSUN(スマートユーティリティ・ネットワーク)の無線通信方式の標準化を行う作業グループ4g〕

(5)IETF(インターネット技術標準化委員会)におけるrollワーキング・グループ(スマートグリッドのインフラとなるセンサー・ネットワークの標準化を推進)

など、幅広い標準化組織で急ピッチで標準化が進められています。

| 標準化組織 | フルネーム | 活動内容 |

|---|---|---|

| IEC SMB SG3 | International Electrotechnical Commission Standardization Management Board、Study Group 3 | (1)国際電気標準会議 標準化マネージメント評議会の第3研究グループ。 (2)IECにおけるスマートグリッドに関するスタディ・グループ。 |

| NIST/EPRI | National Institute of Standards and Technology/Electric Power Research Institute | (1)米国国立標準技術研究所/米国電力事業者の電力研究所。 (2)NISTはスマートグリッドに関する標準規格の開発を担当。 (3)EPRIはNISTの標準や今後のロードマップ作成などを受託し支援する。 |

| IEEE P2030 | IEEE P(Project)2030 Work Group (WG:Working Group) | ■IEEE(米国電気電子学会)は2009年3月19日に,スマートグリッド関連システムの互換性の実現を目指すWG「P2030」を設立。 |

|

(編注1) IEEE 802.15 SUN TG4g |

IEEE 802.15 Smart Utility Networks Task Group 4g | (1)スマートグリッド用の関連機器で利用するSUN(スマートユーティリティ・ネットワーク)の無線通信方式の標準化を行う作業グループ4を設立。 (2)メッシュネットワークの技術を使って半径数km程度のエリアのホームネットワークを集約し、SUNに接続することを想定している (3)2009年1月に第1回会合を開催し現在、審議中(NISTとも連携)。 |

|

(編注2) IETF |

roll(Routing Over Low power and Lossy networks (LLNs)WG | (1)IETF(インターネット技術標準化委員会)では、rollワーキング・グループ(WG)においてスマートグリッドのインフラとなるセンサー・ネットワークの標準化を推進。 (2)具体的にはメッシュ・ルーティング技術の標準化を策定する予定。 |

--つづく--

バックナンバー

【特集】次世代IT革命:動き出したスマートグリッド

第1回:『海外のスマートグリッド事情と我が国産業への影響』(その1) 伊藤 慎介氏(経済産業省)

第2回:『海外のスマートグリッド事情と我が国産業への影響』(その2) 伊藤 慎介氏(経済産業省)

第3回:『グーグルのスマートグリッドへの期待』 村上 憲郎氏(グーグル)

第4回:『シスコのインテリジェント・スマートグリッド戦略』 堤 浩幸氏(シスコ)