電力におけるデジタルイノベーション

これまで、関西VPPプロジェクトのシステム構成やその成果、今後の課題を見てきたが、VPPの登場によって、一般家庭も含めた需要家側のEVや太陽光発電、蓄電池などのエネルギーリソースが電力システムと大きな関わりをもつようになってきた。

一方で「2019年問題」と言われるように、2019年11月からは、住宅用太陽光発電の10年間の固定価格買取制度(FIT制度)の終了(卒FIT)を迎える。

このため、屋上に設置した太陽光発電の電力を自分で管理する必要が出てくる。すなわち、これまでFITを活用して売電していた需要家は、EVや家庭用蓄電池などとの組み合わせで電力を自家消費する、あるいはアグリゲーターと契約して余剰電力を売電するなどの方法に移行することとなる。これはVPPアグリゲーターにとっては、新たなエネルギーリソースを獲得するビジネスチャンスの到来でもある。

また、ブロックチェーンによる需要家間のP2P電力取引システムの動きも活発化している。

これらの動きは、電力におけるデジタルイノベーションとも呼ばれており、今後、電気事業法や託送制度、計量法などの運用緩和や改正などが求められる。

①個人が電気の売り手となるためには小売電気事業者登録が必要となる。

②FITではない電気を売る場合は、同時同量のクリアが必要となる。

③機器別計量や新設非FIT太陽光は自費負担で検定計量器設置が必要となる。

④設置した計量器のデータ収集、精算のコストは自費負担が必要となる。

これらのうち、例えば計量法などは法改正以外に運用を改善することも可能と考えられている。

これらは、経済産業省内に設置された「次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会」注6(第1回会合は2018年10月15日)で、

①安定供給:系統のIoT化・データ活用による需給管理の高度化

②環境適合:EVや蓄電池などの新たな分散リソースによる低炭素化

③経済効率:アグリゲーションやP2P等の新ビジネスによる多様・低廉な電力供給

などをテーマに審議される予定になっている。

制度整備やプラットフォームの課題

これまで解説してきたVPP構築実証事業の取り組みについて整理すると、次のようになる。

- VPPによる需要側のエネルギーリソースの活用はすでに世界の潮流となってきており、日本だけ無視することはできない状況である。

- 日本のVPP構築実証事業も、DR〔電源I’(でんげんイチダッシュ。前編参照):厳気象対応調整力〕などにおいて、それなりの貢献をし、実証成果を上げてきたが、具体的なビジネス化のためには、今後、制度整備やプラットフォーム(各アグリゲーターのサーバなど)自体の革新などの課題がある(具体的には、高速化・需給調整市場での価値評価など)。

- さらに、VPPにおけるリソースや顧客とのエンゲージメント(関係)は、電力デジタルビジネス展開の大きな財産、出発点となるが、現状では、短期マネタイズは難しいものが多く、電気事業制度や計量法といった法令側の革新も重要になる。

VPP構築実証事業:今後の進め方とロードマップ

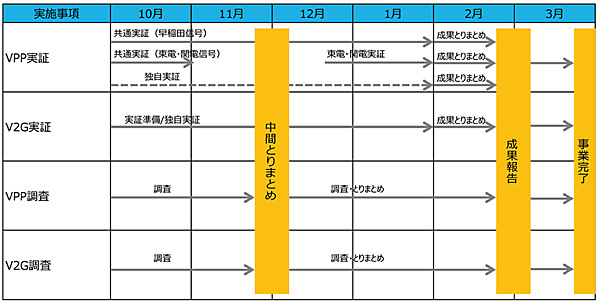

今後は、図6に示すように、2018年度の各VPP構築実証事業は、2018年11月下旬から12月上旬に中間とりまとめを行い、VPP構築実証事業は2019年1月末まで継続する予定となっている。

図6 2018年度のVPP構築実証事業のロードマップ

出所 一般社団法人環境共創イニシアチブ「2018年度 需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金 実施状況報告」2018年9月28日

また、各アグリゲーション・コーディネーターのグループにおける実証成果のとりまとめについては、2019年2月下旬から3月上旬にかけて、成果報告会が実施される予定である。

◎取材協力(敬称略)

西村 陽(にしむら きよし)

現職:関西電力株式会社 営業本部 担当部長

1961年 富山県生まれ。1984年 一橋大学経済学部卒業。関西電力で戦略、電力市場改革を担当。公益事業学会理事・政策研究会幹事、国際公共政策学会理事。1999〜2001年 学習院大学特別客員教授。2006〜2008年 大阪大学ビジネスエンジニアリング専攻招聘教授。2013年 資源エネルギー庁ネガワットWG委員、2016年 ERAB検討会委員、制御量WG参加。2018年 次世代技術を活用した新たな電力プラットホームの在り方研究会委員。現在、早稲田大学先進グリッド研究所と兼職。

主な著書(共著含む):『電力改革の構図と戦略』(エネルギーフォーラム、2000年)、『検証エンロン破綻』(日本電気協会新聞部、2002年、共著)、『電力システム改革の検証』(白桃書房、2015年)、『電力ガス改革とエネルギー政策の新展開』(晃洋書房、2017年)、『まるわかり電力デジタル革命キーワード250』『まるわかり電力システム改革2020改革版キーワード400(日本電気協会新聞部、2018年)他。