10万台のコンセントレータとやり取りするデータの処理

10万台のコンセントレータとやり取りするデータの処理

─スマートメーターと電力会社間では、具体的にどのようなデータがやり取りされるのでしょうか。

浅見:スマートメーターからのデータ(情報)は、具体的には、電力使用量の数字と、その家の住所や家主の名前等の情報ですから、100バイト程度、すなわち携帯電話で言えば、ショートメッセージ(SMS:Short Message Service)なのです。

ただし、2700万戸のスマートメーターから同時に送信されると、日本の場合、ネットワーク上は広帯域(ブロードバンド)通信が普及しているので問題はないと思いますが、受信処理する東電側のサーバ(MDMS:検針データ管理システム)のほうが大変になると思います。

例えば、1分間に2700万個のアクセス注11を受けて1台で処理できるデータベースは、現時点では世界的に存在しないのです。

─なるほど。

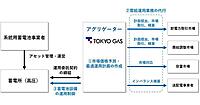

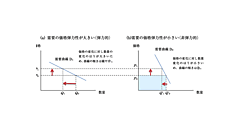

浅見:それでは、どのように処理するかということになります。東電の公開資料によれば、東電のスマートメーターの最初の仕様は、スマートメーターから順次マルチホップ方式で通信する場合、最後のホップ(接続)にコンセントレータが設置されます。このとき、1つのコンセントレータには各家庭から最大500台のスマートメーターが収容されると見ています。そうすると、最大500台とすると、平均的にはその半分の250台ぐらいのスマートメーターを1台のコンセントレータで処理する感じになります。

─すると東電において必要なコンセントレータの台数は?

浅見:2700万台のスマートメーターを250で割ると、「2700万台÷250=10.8万台≒10万台」となりますから、約10万台のコンセントレータが必要になります。

─ということは、10万台のコンセントレータ(集約装置)から電力会社のMDMSに、各戸のスマートメーター(2700万台)からの電力使用情報が一気に送られてくるということですね。

浅見:そうです。1つのコンセントレータからは、大体250戸分ぐらいの情報が“ドーン”と送られてくる。それを何秒で受けるかでMDMSの値段が変わってくるということです。

諸外国ではすでに実装しているものがありますが、このネットワークには、2001年にサービスが開始された古いタイプの2.5世代のGPRS注12などが使用されています。

しかも、そのGPRSの通信料金が固定料金ではなく、使用したパケット量に比例するパケット課金だったりすると、あまり頻繁に送るとお金がかかる。ですから30分間隔ではなく、ずっと粗い間隔で情報を収集しています。日本の場合は固定料金が普及しているので、トラフィック量というのは、値段に関係しないでしょう。

─たしかに日本のモバイル通信は固定料金ですからね。しかしユーザーとしては、スマートメーターの通信に通信料金がかかるというのは、予想外のことです。

浅見:そうですね。これも検討課題です。一方で、もし電力会社側のMDMSが技術的に大量のデータ処理が可能であれば、計測する粒度(頻度)というのはどんどん上げることができるはずなのです。例えば30分間隔から20分間隔、さらに10分間隔へ、というように。

ところが、10万台のコンセントレータ(すなわち2700万台のスマートメーター)から一気に“ドーン”とMDMSに送られてくるデータをどう処理するのかという問題があります。MDMSが10万台のコンセントレータからのデータを1分間で受けて処理できれば、モニター間隔を1分間隔にできるはずです。

(後編につづく)

【インプレスSmartGridニューズレター 2012年11月号掲載記事】

◎取材協力

東京大学大学院情報理工学系研究科 教授

1974年3月 京都大学工学部電子工学科卒業。

1976年3月 京都大学大学院工学研究科修士課程修了。

1976年4月 国際電信電話株式会社(現KDDI)入社。

1993年7月~2004年6月 (株)KDDテクノロジー取締役を兼務。

1996年7月~2002年6月 (株)KDDコミュニケーションズ取締役。

2000年5月~2001年12月 (株)KDDISOL代表取締役社長。

2001年7月 (株)KDDI研究所代表取締役所長。

2005年12月 (株)KDDI研究所代表取締役副会長。

2006年4月 東京大学大学院情報理工学系研究科教授、現在に至る。

研究ターゲットは、次世代通信システムと応用。

東京大学情報理工学博士。

▼ 注11

2700万戸(家庭)の作るデータ量は、30分間に一度データを送る(電力使用量のパケットは100バイト)とすると、100バイト×2700万戸=2,700,000,000バイト=2.7Gバイトとなる。

30分ごとに測ったデータを1分以内にMDMSに集めたいという仕様の場合、トラフィック量としては60秒で割ればよいので、2,700,000,000Gバイト÷60秒=4,500,000バイト/秒=4.5Mバイト/秒=4.5Mバイト×8ビット/秒=36Mbpsという伝送速度になる。

今後は40GbE(ギガビットイーサネット)や100GbEでサーバがネットワークにつながる時代になるので通信上この伝送速度は問題にならないが、トランザクション(処理)量が問題となる。

▼ 注12

GPRS:General Packet Radio Service。GSMネットワーク(最大9.6kbps)にパケット交換機能を付加し高速化(最大115kbps)を実現したパケット無線サービス(第2.5世代)。以降、現在の第3世代のWCDMAや第4世代のLTEへと高速化している。

バックナンバー

筆者の人気記事

デマンドレスポンスにおける「価格弾力性」

2013年6月1日 0:00

3.11震災時にも発電し続けた「仙台マイクログリッド」

2014年6月1日 0:00

東京電力のスマートメーター「入札延期」の真相とオープン化・国際標準化への新戦略 ─前編─

2012年11月1日 0:00

急浮上する高速/低速PLC標準規格の 最新動向 ─後編─

2013年5月1日 0:00

東京電力パワーグリッドとNExT-e Solutions 協業に合意、蓄電池再利用プラットフォームの構築を目指す

2019年7月18日 0:00

ソフトバンク、Aeris社とIoTやテレマティクスのサービス構築を支援する合弁会社を設立

2016年7月14日 0:00