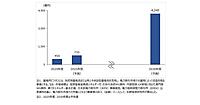

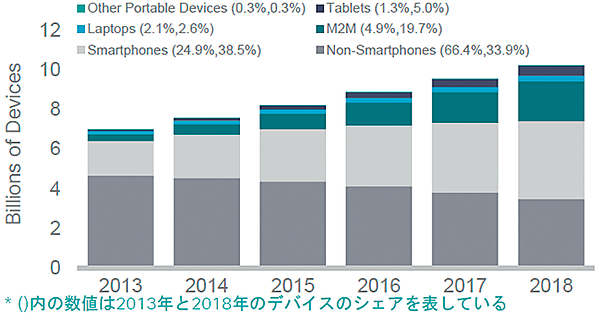

「M2M」(Machine to Machine)通信に関して、移動通信システムの国際標準化団体である「3GPP」(スリージーピーピー)では「MTC」(Machine Type Communication)という名称で標準化が行われている。このMTC デバイスの標準化は、間もなく(2014年9月)標準技術仕様書「リリース12」が完了する。ここでは、2014年2月に発表されたシスコシステムズのモバイルデータ予測「Cisco Visual Networking Index(VNI)」で紹介されたM2M市場の最新動向を見ながら、その標準化動向を解説する。なお、本記事は、クアルコム ジャパン プリンシパルエンジニア 北添正人(きたぞえ まさと)氏への取材をもとにまとめたものである。

3GPPのMTCデバイスに関する4つの標準化の方針

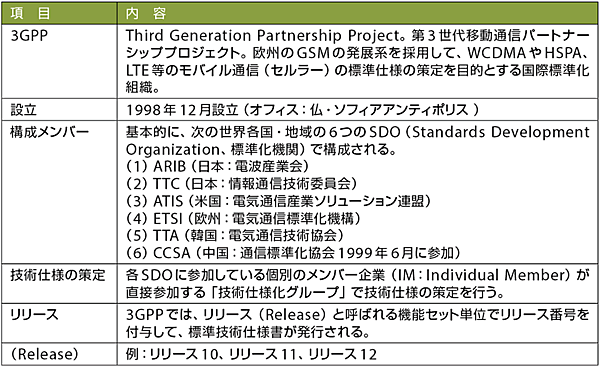

WCDMAやLTEなどの標準化で有名な移動通信システムの国際標準化団体「3GPP」では、MTC(Machine Type Communica-tion。M2Mのこと)という名称で、リリース10、リリース11、リリース12と標準化が行われてきたが、いよいよMTCに関して締めくくりとなるリリース12の標準化が、大詰めを迎えており、2014年9月には標準化が完了する。

この3GPPのMTCの標準化に対する基本的な考え方は、ローモビリティ(移動が少ない)以下のようなデバイスを前提に標準化が進められている。

- 小さいデータ(例えば数百バイトから千バイト)を、頻度が少なく通信するデバイス。例えば30分おきとか、1時間おきというように、データを発信するデバイス。

- 通信の内容は概ね優先順位が低い、あるいは遅延時間に寛容なアプリケーションを搭載するデバイス。

- ローモビリティ(移動が少ない、あるいは移動速度が遅い)デバイス。

最新のリリース12では、次の4つのような要求条件の下に行われている。

- 1つ目は、デバイスがローパワー(低消費電力)であること。すなわち、バッテリーでの動作に耐えられる(バッテリーを長もちさせる)ようなデバイスであること。

- 2つ目は、デバイスの数が多くなったときでも、通信システムに負荷を与えず収容できること。

- 3つ目は、ローコスト(低価格)であること。これによって、コストを安くして、MTM(Mobile to Mobile)サービスに対して利用者が、MTCデバイスを数多く運用できるようにしようということ。

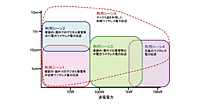

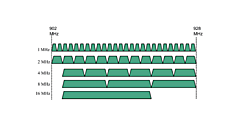

- 4つ目は、カバレッジ(通信可能範囲)を拡張すること。これは、地上はもとより、欧州などで地下室に設置された各家庭のガスメーターや水道メーター(スマートメーター)等とも通信可能になるように、通信範囲を拡張すること。

バックナンバー

関連記事

セルラー系LPWA ‘Cat-M1’と‘NB-IoT’を実現する要求条件と最新動向

2016年12月13日 0:00

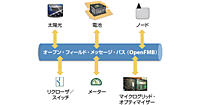

スマートハウス/スマートマンションに必要なICTプラットフォームの最新動向

2014年3月1日 0:00

5Gセキュリティの最新動向<その1>3GPPにおける5Gセキュリティの標準化動向

2019年9月11日 0:00

エリクソンモビリティレポートで読み解く5Gの現状(2.2億契約)と今後の進展

2021年1月10日 0:00

九州電力のスマートグリッド戦略! ―後編―

2014年2月1日 0:00

IEEE802.11ahとは何か? IEEE 802.11ahの標準化状況

2015年4月1日 0:00